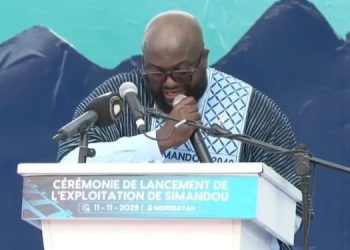

Difficile de rester silencieux en ce 11 novembre 2025 qui marque la réception des premières tonnes de minerai de fer de Simandou. Loin de me mettre dans la danse, ou le train devrais-je dire, des thuriféraires, il faut saluer cet accomplissement.

Pour ceux qui connaissent la Guinée et son histoire, ce projet aura connu une gestation difficile, marquée par les atermoiements de sociétés minières gourmandes, cherchant parfois uniquement à spéculer. Du côté de l’Etat, sa ferme volonté, tous régimes confondus, de concevoir ce projet pharaonique avec son chemin de fer, a toujours été la condition sine qua non à sa réalisation.

Et aujourd’hui : nous y sommes. Ce 11 novembre 2025, une coterie, triée sur le volet, réceptionnera les premiers wagons d’un minerai convoité pour sa teneur en fer exceptionnelle.

Simandou est caractérisé par l’espoir que suscite un projet majeur en Afrique, un projet qui se veut structurant et transformateur pour notre économie. Traversant nos quatre régions naturelles, le chemin de fer et le port de Moribaya, constituent un levier possible de facilitation logistique pour le transport de marchandises et de mobilité pour nos populations. Il constitue aussi un instrument possible de transformation structurelle de notre économie.

Les premiers wagons de Simandou marquent la fin d’une phase de développement qui aura été menée tambour battant. Ce projet aura été réalisé en l’espace de trois à quatre ans avec des méthodes alliant pragmatisme, négociations continues et forte volonté ancrés autour d’un objectif commun : le démarrage de l’exploitation des quatre blocs de Simandou en novembre 2025. La phase de construction doit être capitalisée, elle pourrait devenir un outil de transformation managériale pour un secteur public qui en a bien besoin.

Toutefois, certaines questions demeurent. Quid du contenu local durant la phase de développement estimée à près de 20 milliards de dollars d’investissements. Est-on en mesure de faire le bilan ? Quelle part de ce montant colossal est demeuré en Guinée ? Combien d’entreprises guinéennes en ont bénéficié ? Quelles ont été les initiatives réussies de transfert de technologies ? Surtout combien d’unités industrielles locales ont été créées ? Autant de questions auxquelles il importe de répondre afin d’ajuster le tir pour la phase d’exploitation. En 2024, j’attirai l’attention sur le fait que le rythme de mise en œuvre de ce projet était inversement proportionnel à l’état de préparation de notre tissu de PME et aux capacités de financements du secteur financier guinéen. Ces sujets restent d’actualité.

Notre pays s’est doté d’une loi avant-gardiste sur le contenu local, embrassant tous les secteurs, contrairement aux secteurs minier, pétrolier ou gazier qui sont souvent retenus par les lois d’autres pays africains. Mais, elle doit rapidement entrer dans une phase de mise en œuvre afin d’éviter les mesures ad-hoc et les dispositions discrétionnaires, qui en limiteront la portée, l’efficacité et l’impact.

Quid des enjeux de transparence budgétaire, de gestion macroéconomique et de développement local ? Simandou ce sont près de 2 milliards de dollars US de recettes publiques additionnelles pour l’Etat et un doublement du PIB dès la première année d’exploitation de la mine. De quoi faire rêver tout ministre des Finances. Ces chiffres importants doivent rimer avec transparence, discipline et gestion macroéconomique contracyclique. Nous devons renouer avec la transparence budgétaire. Notre pays avait progressé (publications régulières de données sur la dette et les marchés publics). Il est impératif de raviver ces pratiques. Le contexte de Simandou offre une opportunité certaine d’engager le dialogue avec nos concitoyens sur ces sujets concernant l’utilisation de nos ressources publiques.

La décision de mettre en place un Fonds souverain dans un contexte de première notation souveraine est bienvenue. Ce fonds pourrait avoir pour objectifs de réduire les effets d’un syndrome hollandais perceptible, d’aider à absorber d’éventuels chocs externes et d’être un levier de maximisation de montants levés sur les marchés financiers internationaux pour financer notre développement.

Toutefois, si je salue cette première notation, j’appelle aussi à la prudence et l’apprentissage. Les notations d’une des trois grandes agences internationales ne sont pas paroles d’évangiles, surtout lorsqu’elles seront négatives. Il nous faudra alors être capables d’y répondre factuellement tout en gardant le cap. Les notations impliquent aussi une capacité accrue de collecte, analyse et publication de données, la transparence sera là encore de mise pour éviter un biais que je dénonce avec beaucoup d’autres en Afrique.

Simandou, par son empreinte géographique consacre les enjeux de développement local et d’aménagement du territoire dans un contexte où environnement, partage des richesses et transformation économique doivent être les fils conducteurs d’un tissage harmonieux. Cela implique une administration publique à la hauteur de ces enjeux. Une administration au service de ses concitoyens et qui leur est redevable. Une administration moderne et digitale dont l’action est centrée autour des résultats tangibles et de l’efficacité. La gestion des retombées de Simandou exige que notre administration publique se transforme en profondeur. C’est sans doute, pour moi, le plus grand défi de notre pays. Espérons que ce 11/11 porte chance comme aiment à le croire nos amis chinois.

Malado Kaba

Ancienne ministre de l’économie et des finance